- TOP

- 世界ではたらく日本人

- 京都からアフリカ・ウガンダへ。日本料理店総料理長の“新しい和食”への挑戦

京都からアフリカ・ウガンダへ。日本料理店総料理長の“新しい和食”への挑戦

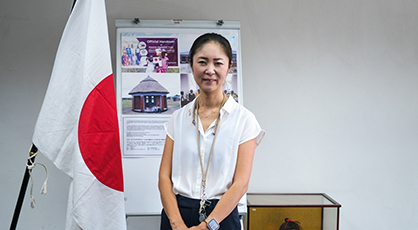

海外で仕事をする人にインタビューする連載「世界ではたらく日本人」。第12回は、ウガンダの日本料理店「YAMASEN」で総料理長を務める山口愉史さんにお話を伺いました。

京都で和食屋を営んでいた山口さんは仲間とともにCOTS COTS LIMITED(こつこつリミテッド)を設立し、2016年にウガンダ・カンパラに移住。2018年10月にウガンダで唯一の日本人が経営する日本料理店「YAMASEN」を開業しました。ウガンダに移住した理由やコロナ禍の苦闘をお聞きしました。

ウガンダに行くまで

会社員から和食の料理人に転身

――まずは、ウガンダに来る前のお仕事について教えてください。

大学を卒業して1年間会社勤めをしたあと、地元の京都に戻って和食の料理人になりました。5年間修行し、引退する師匠から店を引き継いで独立。そこから5年間、自分のお店をやっていました。

――なぜ会社員から料理人に?

昔からものづくりが好きで、料理をつくるのも好きだったんです。大学時代はずっと飲食のアルバイトをしていましたし、一人暮らしだったので自宅でも料理をしていました。

当時は料理人になろうとは思っていませんでしたが、会社員を辞めるときに「自分は何ができるだろう?」と考えたら、料理だなと。一から料理を勉強するには遅すぎる年齢でしたが、人材を募集していた京都の和食屋に「将来的には独立したい」と話して、アルバイトとして雇ってもらえることになりました。

――5年間の修行で、独立できる準備は整ったのでしょうか?

いえ、正直自信はなかったですね。5年でオープンするのは早すぎるんじゃないか、もう少し勉強した方がいいんじゃないかという思いもありました。

実際に独立してみたら、本当に右も左も分からない状態で。お店の場所は以前と同じだったので常連さんは何人か来てくれたのですが、同じメニューでも「味が変わったね」と言われて……。

――そこからどのようにして軌道に乗せたのでしょうか?

独立してから2、3年は毎日営業するのに必死で、とにかく時間がありませんでした。3年目になると余裕ができたので、定期的に1週間の休みをとって勉強するようになりました。京都にあるフレンチやイタリアン、中華のお店に「皿洗いするので、横で見させてください」と。

料理のスキルは、本やYouTubeでいくらでも学べますが、それだけじゃ足りないんです。現場で生の声を聞くことで分かることもたくさんあります。たとえば、料理人によって食材の使い方は全然違います。同じ農家さんから同じ野菜を仕入れていても、人によってアプローチの仕方が全然違うんですよね。

そんなことを学んでいるうちに、師匠のモノマネではなく、自分のオリジナリティが活かせる料理をつくれるようになりました。

海外の中でもウガンダ移住を選んだ理由

「誰もやっていないことにチャレンジしたい」とウガンダへ

――ウガンダで日本料理店をオープンした経緯を教えてください。

2015年の夏に「ウガンダでお店をやらない?」と妻に誘われたのがきっかけです。当時はまだ結婚していなかったのですが、妻は2014年から仕事でウガンダに駐在していました。友人とのお酒の席で「彼氏が京都で和食のお店をやっている」と話したら「絶対連れてきた方がいいよ」と言われたらしくて。

そのうち現地で協力してくれる仲間が集まって、建築家や資金調達を担当するメンバーも現れました。最終的に2015年10月、ウガンダで現地視察をしたことで「やろう」と決めました。その年の年末には5年間営業した京都のお店を閉めて、2016年からウガンダに移住しました。

――京都のお店も軌道に乗ってきている時期だと思います。なぜウガンダへの移住を決めたのでしょうか?

ずっと京都でやっていく道もありましたが、いつか海外に行ってみたいという思いも心のどこかにあったんです。そんな中、妻から誘われて「面白そうだ。チャレンジしたい!」と思いました。

ウガンダになったのは偶然ですが、日本人がやっている日本食料理店が1つもないことも決断の後押しになりました。自分たちが最初であると。誰もやっていないことにチャレンジしたいと思いました。

――移住してから「YAMASEN」をオープンするまでの道のりを教えてください。

準備を始めてから開業までは2年かかりましたね。まずは土地を押さえて「YAMASEN」の入る複合商業施設「タンク・ヒル・パーク」を設計・着工。建築工事が進んでいる間、スタッフを募集し、スタッフへのトレーニングもしていました。

当時、英語がまったくできなかったので、アメリカ人の友人に英語を教えてもらってメニューを製作。ケータリングやお弁当の配達などをしてなんとか食いつなぎながら、2018年10月のオープンを迎えました。

ウガンダでの仕事内容

アフリカムーブメントの一員に

――現在の山口さんの仕事内容を教えてください。

現場のオペレーションは副料理長を中心に、ウガンダ人のスタッフだけで回しています。私の現場での仕事は、月ごとに変わる「料理長のおまかせコース」。注文が入ったときには調理をしますし、コースメニューを考えるのも私の仕事です。

あとは、YAMASENを運営している私たちの会社「COTS COTS LIMITED(こつこつリミテッド)」の飲食事業部長として、次のアクションをどうしていくかの戦略を練っています。

――YAMASENのコンセプト、日本料理店として大事にしていることを教えてください。

大事にしているコンセプトのひとつは“Farm to Table”(農場から食卓へ)です。私たちは自社農園で野菜を栽培して、そのほかの素材も極力生産現場に近いところから直接受け取っています。生産者の顔が見えるレストランでありたい、ということですね。

野菜だけでなく、肉や魚もタンザニアなど周辺国のものを使って特色を出すようにしています。海外でよく見かける、日本人としてはちょっと違和感を覚えるようなコテコテの「ジャパニーズレストラン」にはしたくなかったので。

たとえば、そばやうどんの乾麺を日本から取り寄せることもできますが、なるべく地産地消で、ウガンダにある材料で美味しいものをつくれないかと考えています。そばは、ウガンダで食べられている雑穀ミレットと小麦粉をミックスして、つくっています。

調味料だけは日本から取り寄せているんですが、ゆくゆくはウガンダのもので代用できたら面白いなと思っているところです。

――醤油をなくすと、日本食にならないのでは?

本当にそうでしょうか?

「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されていますが、ここでの和食の定義が面白いなと。「和食」の4つの特徴が規定されていて、1つ目は多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、2つ目は健康的な食生活を支える栄養バランス、3つ目は自然の美しさや季節の移ろいの表現、4つ目は正月などの年中行事との密接な関わり、なんです。

つまり、醤油やわさび、出汁を使っていなくても、和食はつくれるわけです。究極的には、ウガンダの料理でも、食材を活かしたり、季節を盛り込んだりすれば「和食」と言えなくもない。

――なるほど……。和食の新しい形にチャレンジされているんですね。

そうですね。今のウガンダの飲食業界は結局欧米のコピーというか、先進国で流行ったものを時間差で持ってきて、ちょっとローカライズするみたいなものばかりになっているんです。それって面白くないなと。

ウガンダやアフリカならではの新しいムーブメントが、ビジネスでも、料理でも、起きてくれたら面白いのに、と思っています。そして、私たちもそのムーブメントの一員でありたいなと。

ウガンダで感じる、はたらく上での日本との違い

コロナ明け、スタッフの引き抜きに遭う

――コロナ禍での営業について教えてください。

いろいろな段階があったのですが、コロナ禍の初期はデリバリーのみOK、その後は時短営業でした。売り上げは大幅に減りましたが、私たちは店を開け続け、スタッフの雇用を維持していました。給料以外にも提携農家さんから卵を買ってスタッフに現物支給するなど、取引先とスタッフの生活をできるかぎりサポートしたつもりです。

――素晴らしいですね。

しかし、コロナが明けてお客さんが戻り始めたタイミングで、スタッフが他店に引き抜かれてしまったんです。コロナ期間に閉めていた店が再開するにあたり、人材が必要だということで。

ウェイターは表ではたらいているので、同業者が直接店に来て「今、いくらもらっているんだ?」と交渉するようなんです。給料が少し上乗せされ、目先の利益に飛びついたスタッフは辞めてしまいました。

私たちとしてはコロナ禍の苦しいときも雇用を確保し、現物支給も行うなどスタッフを守ろうと努力をしてきたつもりなので、正直虚しい気持ちもあります。残念ですが、彼らは今、少しでも多く給料をくれる仕事を選ぶということなんでしょう。

一方で、引き抜きにあっても、うちではたらき続けてくれるスタッフもいるので、ありがたいですね。

――先の見えないコロナ期間をウガンダで過ごす不安はありませんでしたか?

不安はありました。「隔離病棟の集中治療室が5床しかない。重症化したら助からない」といったうわさが流れて。日本人を含む在住外国人の大半が帰国し、体感的には1割ほどに激減しました。

そんな中、私たちはここに残ることを決めました。私たちが一からつくったタンク・ヒル・パークの建物もあるし、雇用しているスタッフもいる。一度日本に帰ってしまったら、いつ再開できるか分からないなと。コロナ危機がいつまで続くかは見通せないけど、残った方が後悔しないのでは、と考えました。

結果的に、コロナ期間にウガンダに残ったことで我々に対する信頼は高まったと思っています。ウガンダ人にとって、外国人は「そのうち自分たちの国に帰る腰掛けの人たち」というイメージが根強く、私たちもそう思われていた気がします。実際、企業の駐在員やNGOのプロジェクトで派遣されて来ている人たちは、2〜3年で帰るケースが一般的です。

しかし、コロナ禍の先が見えない状況でも、残ってスタッフを雇用し営業を続けたことで、私たちの本気度が伝わったと思っています。

――コロナ以外で、苦労していることはありますか?

仕事に対する感覚が日本とはまったく違うので、スタッフのマネジメントは難しいですね。

現場では、お客さんが手を挙げているのに、スタッフが誰もオーダーを取りに行かない、なんてことが起きるんです。「え?私ですか?誰かが行くだろうと思っていた」みたいな感覚なんですよね。

努力して成長すると、評価されて昇進できる、といったイメージを共有するのが大変です。彼らは刹那を生きていて、あまり長期的な視野で物事を考えないんです。だから、今少しでも多くの給料をもらえるところに行ってしまう。

良いサービスをすればお客さまが喜んで、また店に来てくださる。そうなればお店の利益も増える。私たちはスタッフの動きをちゃんと見て、良いサービスをしていれば評価する。評価が溜まれば、昇給する。信頼は蓄積されていくということを伝えようと努力していますが、まだマネジメントの正解には辿り着いていません。

ウガンダのワーク・ライフ・バランス

「圧倒的にライフが優先」のウガンダ人

――現在のご自身のワーク・ライフ・バランスはいかがですか?

2018年10月のオープン以来、完全な休みはほとんどとっていません。年末年始を除いて無休で営業しているので、基本的には毎日お店にいますね。

ただ、私はオペレーションには入らずに裁量労働をしているので、行きたい時間にお店に行って仕事ができますし、気分転換でどこかに行くこともできます。そういった意味では、ワーク・ライフ・バランスは取れているのではないかと思います。

――ウガンダ人のはたらき方を見て感じることはありますか?

ウガンダ人は圧倒的にライフが優先ですね。スタッフが突然お店に来なくなって、ようやく連絡がついたと思ったら「家族に緊急事態があって、田舎に帰っていました」なんてこともしょっちゅうです。

ウガンダ人の多くは、仕事はあくまで一時的なものであるのに対し、家族や親戚は一生切っても切れないものだと捉えています。だから家族の方が大切だと。その考え方自体は否定するものではないし、むしろ日本人が見習うべき点もあると思っています。

私たちとしては「こういう事情があって、明日から1週間休みます」はOK。だけれど、必ず連絡してください、と伝えています。

――これからやりたいことを教えてください。

人材育成に力を入れていきたいです。せっかく人材を育てても、すぐに辞められてしまうので虚しい気持ちになっていたのですが、発想を逆転させれば、ポジティブな捉え方になると気付いたんです。我々は良い人材を輩出し、ウガンダに貢献しているんだと。

なので今は料理やサービスの専門学校をやれないだろうか、と考えているところです。我々が培ってきたことを体系化して教える。そこで学んだ生徒たちが将来、独立して料理店を開いたら、面白いなと。自分たちにも思いつかないものを彼らが生み出してくれたら、うれしいですね。

(文・写真:岡村幸治)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。